オズマレイド

ストーリー - 闇を封じる光

きれいに舗装された道路に蹄が当たる音が、軽快に響き渡る。

馬車の窓の向こうに広がるフィリス大通りと忙しなく往来する人々の姿を見ながら、マリは以前母に連れられて行った社交の場で聞いた貴族たちの靴音を思い浮かべた。

"マリ"

現実に引き戻す冷たい声に、マリはびくりと身をすくませて窓に寄りかかっていた身を起こし、姿勢を正した。

振り向くと、予想通り母が鋭い目つきで責めるようにこちらを見つめていた。

"ここでは常に緊張を緩めてはならないと何度も言ったはずよ。そんなにだらしない姿を見せたら都市の子たちにバカにされるの。"

母は眉間にしわを寄せたまま、額に手を当ててため息をつくように小言を吐き出す。父の事業が大成功を納め、貴族と交流するようになってから生まれたおかしな癖だった。

彼女なりに社交の場の貴婦人たちの真似をしているのだろうが、マリの目にはそんな母の姿はとても滑稽に見えた。

母とは違って、マリは「どんなに頑張ったって商人は貴族になれないのに。」と考える、十三歳にしてはませた子供だった。

もちろん、わざわざそんな考えを口に出して母の気分を損ねるほど愚かでもない。

"ここは首都ではないけれど…ペル・ロス帝国の黄金の半分が集まる「エレリノン」なのよ!"

エレリノンについて話す時、母はいつも夢の中を彷徨っているような表情で手を震わせる。

父がエレリノンに引っ越そうと言い出した時など、本当に気絶するのではないかと思うほど興奮していた。

マリはそんな母の姿が嫌ではなかったが、他人に見せるには少々恥ずかしいような気もしていた。

"これからは一瞬たりとも気を抜けないの。貧乏くさいド田舎の領地で暮らしてた時みたいに一日中飛び回って遊んだり…

何よりもお父様の事業に泥を塗るような行動は絶対にしないこと。いいわね?"

"はーい"

もう何十回も聞いた言葉に機械的に応えながらも、マリの瞳は休むことなく窓の外の景色を映し続けた。

人々が着ている服は見るからに高級感があり、城壁の上の旗がはためく姿は邪悪な狂竜の死体の上に突き立てられているかのように威厳があった。

田舎の領地から出発した時は輝く宝石のように見えた新しい馬車が、何だか道端に転がる石ころのように感じられ、マリは湧いてくる虚しさに身をすくめながら、小さな体を馬車の椅子に深く沈めた。

**

ガタン!

座っていたいた椅子の脚から伝わった衝撃に、マリは唇をぎゅっと嚙み締めた。

今度はかなり大きな音がしたのに、そのことを指摘する生徒は誰もいなかった。

後から生徒たちの笑いをこらえるような声が小さく聞こえる。

"ベルムス"

授業を進めていた教師は、これ以上見過ごすことはできないと言うように、マリの椅子を蹴った貴族の子供の名を呼んだ。

"先生の話を聞いていたのか?今、先生は何の話をしていた?"

名前を呼ばれた子は慌てもせずに組んだ両手を首の後ろに回す。

"ええ、聞いていましたよ。少し前から人間の振りをして人間社会に紛れ込む悪魔が現れたんですよね?

まるで…貴族でもないのに貴族の振りをしてる誰かさんみたいに。"

笑いをこらえていた生徒たちが、吹き出すように大きな笑い声を上げる。中には机をバンバンと叩きながら笑っている子もいた。

"でも僕の父が言うには、そんな悪魔は貧乏な平民の集まる田舎にしか現れないそうですよ?

それに、悪魔は僕たちみたいな高貴な貴族の真似なんてできないし、どんな敵でもエレリノンの高い城壁は越えられないんでしょう?"

質問を投げかけた教師は、ため息をつきながらこめかみを抑え、言いかけた言葉を飲み込んで口を閉ざした。

授業の終わりを告げる鐘が鳴ると、教師はこれ幸いと生徒たちから目を逸らした。

マリは大きく深呼吸をして、また椅子を蹴ろうとしていたベルムスの方に振り返る。

そして、鐘の音が終わるのを合図に、後ろの席の悪魔にとびかかった。

***

夕食の準備を終えたメイドたちが全員帰宅した時間。窓の外に降る雨粒が、少しの時差を置いて礼儀正しく窓を叩く。

無駄な出費を極度に嫌う父の言いつけで、たった数本のろうそくだけが邸宅を照らす。

久しぶりに父が加わった食卓では、温もりや和気あいあいとした笑い声の代わりに不満げな沈黙とマリの渋い表情がその場を満たしていた。

"マリ"

食事を終えてナプキンで口を拭っていた父がマリを呼ぶ。食事に添えられたワインのせいか、やや舌がまわっていないような口調だった。

"エレリノンに来てもうずいぶん経つというのに…いまだにここに慣れないのか?"

エレリノンに引っ越して来てから父はさらに忙しくなり、家を留守にしたり帰宅するなりベッドに倒れ込むような日が続いていた。

目ざといマリは父の声から、幼い娘への関心よりもより深い場所にある疲れを読み取っていた。

"お前は学校で問題児と呼ばれているらしいな。しかも、貴族の息子と喧嘩までしたと聞いたぞ。"

"喧嘩じゃない!あればベルムスが先に…"

"黙れ!"

マリが学校になじめないのは生まれて初めて学ぶ上流階級のマナーの授業や、邪悪な竜を倒したのに反逆者となった二人の英雄に関する歴史の授業が退屈だったからではない。

田舎から上京した商人の娘に対する同級生の嫌がらせは大人の想像力を遥かに超えており、貴族の子供たちが自分を目に見えない幽霊扱いしているということを、マリはどうしても父に言うことができなかった。

"…ごめんなさい。"

"いくら腹が立っても、友達の顔を引っかいて傷つけたりはするな。許しを得るためにどれだけ金貨を使ったと…"

父の説教はその後も続いたが、ほとんどは反省する表情を作って聞いていられる程度の内容だった。

"…もうすぐ十四回目の誕生日だな。欲しいプレゼントがあったら言いなさい。"

少々丸くなった父の声に、マリはふと現実に引き戻される。

"あの…お父さん。プレゼントの代わりに、田舎に帰っちゃダメかな?"

握りしめていた拳を開いてナプキンで首筋の汗をぬぐいながら、マリはできる限り哀れな表情を作って父を見つめながら尋ねた。

だが、マリの頼みに父は一瞬も迷わずに首を振る。そして渋い表情でワインをあおった。

"お願いよ、お父さん。いいえ、お父様…。"

"マリ、その話はもう終わったはずだ。今、エレリノンで進めている事業がどれだけ…"

その瞬間、どこから力が湧いてきたのか、マリは拳でテーブルを打ちながらわーっと叫び声を上げた。

"そんなことどうでもいいの!都市には恐ろしい悪魔が住んでるんだってば!こないだも、私…"

"マリ、あなた何を…!"

青ざめた母が鋭い悲鳴を上げる。まるで貴族のような口調だった。

"何だと?"

マリは初めて耳にする父の怒りに満ちた声に驚き、口を閉ざした。

"どういうことだ?"

****

明かりの消えた邸宅をこっそり抜け出してすき込んだ夜の空気は爽快だった。マリは動きにくいドレスの袖を思いっきりまくる。久しぶりに、昔田舎の領地で飛び回っていた時に戻ったような気分だった。

賑やかな都市らしく、夜になってもエレリノンは立ち並ぶ店に灯る明かりに照らされ、城壁と道路には遅い時間まで見回りをする兵士たちの姿が見えた。

少々浮かれ気分で散歩していたマリの目に映ったのは、住宅街の片隅にある小道だった。夜を拒むように華やかに光を放つ都市の雰囲気とは違い、光の入らない暗く不気味な小道だ。

頭の中には無断外出に気付かれる前に家に帰らなければという思いがあったが、子供の好奇心が彼女の足をその小道へと導く。

かすかに聞こえる声を追って入り込んだ小道の奥の闇の中に、恋人同士らしき一組の男女が壁に背を向けて唇を重ねていた。

話でしか聞いたことのなかった破廉恥な光景に突然出くわし、マリはびっくりして目を覆った。もちろん、視線は指の間から顔の見えない男女に固定されたままだったが。

世界中の時間が止まってしまったかのように、二人の口づけはかなり長く続いた。ふと正気に戻ったマリは邪魔になるまえに急いでその場を離れようとする。

その時だった。中年の男の頭を愛おしげに撫でた若い女の手が醜く変化し、棘のように長い影を壁に映しだしたのは。

"アァァァッ!!"

大きく響いた男の短い断末魔は、すぐに何かに塞がれたかのようなこもった悲鳴に変わる。いつの間にか体のほとんどが悪魔のように化した女が、相変わらず愛おしげに男の頭を抱えていた。

鋭い棘が男の体に突き刺さっていく音が聞こえる。男から流れ落ちた赤い血で、暗かった小道が少し明るくなったような気がした。

思わず口を手で押さえながら後ずさるマリの足がもつれ、尻もちをつく。男を見つめていた女、いや、悪魔の姿をした何かが、マリの方に顔を向けた。

幼子のような泣き声を上げながら、マリは必死に立ち上がり駆け出した。いつ片方の靴が脱げ、どうやって鍵のかかっていた邸宅の門を開けて自分の部屋に戻ったのかも分からなかった。頭の上まで布団をかぶったマリは、熱病にかかったかのように全身を振るわせて目をぎゅっと閉じた。

小道から出る前、再び人間の姿に戻った女と、何事も無かったかのように平然とした男が見送るように手を振っていた姿が、目の前の闇の中で揺れていた。

可愛い子ね。すぐにまた会えるわ。

若い女の唇は少しも動いていなかったが、マリは確かにその声が聞こえた気がした。

*****

その日の出来事を少し思い起こしただけで、いつの間にかドレスの背中が汗で濡れる。

いつから拳を握りしめていたのか、きれいに塗られた爪が掌に食い込んでいた。

父はマリが一度も見たことのない表情で彼女の話を聞き、ずっとそんな父の視線を裂けるのに必死だった。

"それで…この話を他の誰かに話したことは?"

信じられないような話だったにも関わらず、父の態度はこの上なく冷静だった。少し前まで感じていた酔いの気配は跡形もなく消えていた。

マリは黙って首を振った。"…よくやった。 この話は誰にも話してはならん。証拠もない目撃談など、誰も相手にするはずがないし…

万が一お前の見た出来事が事実として受け止められたとしても問題だ。よろしくない噂が拡がれば、この都市の商業活動の妨げになるだろう。"

"でも…"

"マリ、今回の件はお前の手に負える問題ではない。こういうことは大人に任せなさい。"

マリから視線を離した父は、物思いにふけるような表情で「苦労して始めた事業だというのに、こんなことで…」という言葉を繰り返した。

その日以降、マリは自分が見たことを全て忘れた振りをした。

学校でも貴族の子供たちの嫌がらせに反応すらしなくなり、両親に引っ越したいと言うことも無くなった。両親はマリのそんな変化に安心している様子だった。

町を歩くと小道の闇の中からあの時の悪魔が飛び出してくる幻覚が見えることもあったが、マリは飛び出しそうな悲鳴を必死に飲み込んで、顔には出さなかった。

外出から戻ると指一本動かす力もなく、父のようにベッドに倒れ込むことが多くなった。

そして時は流れ、彼女の誕生日がやってきた。

******

マリはおかしなほどに不安な気分に襲われ、目を覚ました。

まだ日が昇るにはかなり時間がありそうな夜更けだった。もちろん、誕生日にワクワクして眠れないのではない。

カーテンの向こうで、夢の中のように赤い光が揺れる。彼女は眠気に閉じそうな目をこすりながら立ち上がり、窓を覆うカーテンを開けた。

窓の向こうでは、夜を追い払うかのような炎が燃え上がっていた。

都市の人々は矢を撃たれた獲物のように、右往左往しながら悪魔に追い回されていた。誰かが転んで地面に倒れると、四方から悪魔たちが襲い掛かる。

鋭い牙に食いちぎられる男の悲鳴は次第に小さくなると、また新しい悪魔がその修羅場から身を起こした。

マリはその状況でも漏れ出す悲鳴をこらえるために唇をかみしめた。だが、そんな彼女の努力を嘲笑うかのように、ドアの外から母の悲鳴が聞こえてきた。

居間に駆けつけたマリの目に、倒れた母と母を見下ろす悪魔の姿が映った。

ビリビリに破けたシャツと手首に光る金の腕輪が無くても、面影も無いほど変わってしまった悪魔が父だということは直感で分かった。

恐ろしい姿をした悪魔は、脚が折れて座り込む母に注がれていた視線を新しい獲物を見つけたという表情でマリに向けた。

突然、天井と地面が入れ替わったかのように視野が揺れる。どこからか若い女の声が聞こえた気がした。

「逃げなさい!マリ!」

何かが壊れる音が聞こえ、マリに迫る悪魔の足が一瞬止まった。彼の背後から曲がった燭台を振り上げた母が、マリに向かって叫ぶ。

悪魔は何事も無かったかのように、首をあり得ない角度まで回したかと思うと母に迫った。彼の体から生えた棘が、不気味な音を立てて母の体に突き刺さっていく。

母はもう一度マリに逃げろと言うように視線を送り、悪魔が動けないようにその身体を抱き寄せた。

マリは抱き合う二人の傍をすり抜けるようにして家から逃げ出した。邸宅の門は幸い、開いていた。

真夜中だったが、都市はいつよりも明るく輝いていた。悪魔を避けて何度も運良く死を免れた後になって初めて、マリは一つの絶望的な結論に至った。

窓の外に見えた光景が、エレリノンのあらゆる場所で起きていたということ。

足の力が抜けて座り込んだマリは、ふと自分が再び邸宅の前に戻っていることに気付いた。

彼女は涙で汚れた顔を袖で拭った。そして何かを決心したかのように立ち上がり、邸宅の中へとゆっくりと入っていった。

かわい子ね。すぐにまた会えるわ。

半分ほど開いた邸宅の門の向こうの闇の中で、誰かが手招きをしているのが見えた。

最初から、逃げ場など無かったのだ。

*******

白いローブを着た少年は、背負っていた巨大な十字架を地面に逆さに下ろし、片方の膝を折って地面の土に触れた。

かなり時間が経ったはずなのに黒く化したままの土からは、今も灰の塊となった死体と建物の臭いがした。

少年の後を追っていたプリーストの一人が、その傍に来て口を開いた。

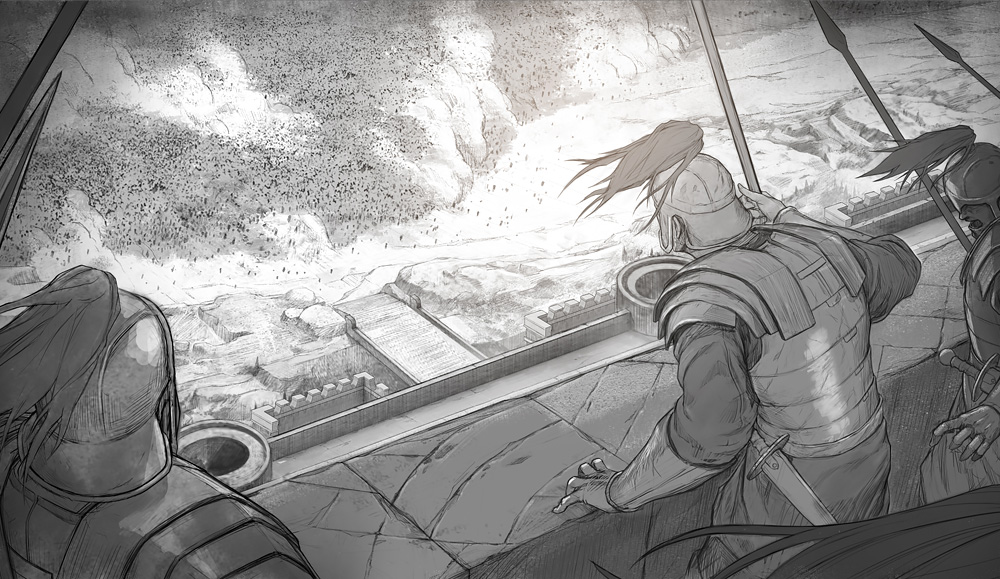

「今の廃墟の様子からは想像もできませんが、以前はペル・ロス帝国で最も栄えた商業都市だったそうです。

記録によると、悪魔のようなオズマの軍勢が本格的に世の中に姿を現して侵攻を開始した場所とされています。」

少年は今も片方の膝をついたまま、ミラン・ローゼンバッハの説明を聞いて頷いた。

「当時は偽装者たちについて何も知られていなかったはずなので…ここでは中から陥落したのでしょう。」

「ええ。家族、恋人、友人…エレリノンの人々は自分が一番信じていた人に命を奪われたそうです。

内城からあふれ出た偽装者たちがすぐに城壁を占領し、おそらくオズマの軍勢は戦闘らしい戦闘をすることもなく崩れた城壁と大きく開かれた城門から入城したと思われます。」

決戦を前にして緊張を解くためか、ミラン・ローゼンバッハは当時の姿を目の前で見ているかのように頭の中で描かれている映像を言葉にした。

もちろん、彼の言葉のほとんどは実際に過去、この場で起きた事でもあった。

「ミラン。」

「…はい?」

少年はゆっくりと近寄って我知らず震えるミランの肩に触れた。

温かい気がその手からミランに伝わり、ミランの震えが止まる。

「あの中から混沌の気運を強く感じます。内城にある混沌の王座にオズマが座っているのは間違いありません。」

エレリノンの城壁が夕焼けに染まったその瞬間、ミカエラは何かを決心した表情でエレリノンに向けて一歩踏み出した。

「聖戦は今日…ここで終わるでしょう。」

乾いた風が大地を舐めるように吹き荒れる。

夜が深まっても連合軍の陣営では負傷者のうめき声が絶えず、彼らを治療するプリーストの手の光が闇を照らした。

光と生命の象徴が描かれた中央幕舎の中では、今も熱を帯びた討論が繰り広げられていた。

「どういうことですか!」

ミラン・ローゼンバッハが拳で黒き大地の全域が描かれた地図を叩いた。

叩く力が強すぎたのか、縫合したばかりの彼の傷から溢れ出した血が跳ね、「エルトフェル」と書かれた文字を濡らした。

優れた治癒能力で「不死団」と呼ばれる部隊を率いる彼だったが、いつも他者のことを優先していたので自分の傷には無頓着だった。

「今言ったとおりだ、ミラン。我らにはエルトフェルの仲間たちを助けに行く時間が無い。」

習慣のように小さな念珠を掌の中で転がしていた信夜が、押し殺した声で答えた。

「なぜです?まず彼らを助けた後、また猛攻に打って出れば…」

「その間に戦線はどんどん押し下げられ、その下がった戦線をまた押し上げるためには数多くの犠牲を伴うことになるだろう。」

「ですが…」

「向こうにオズマの軍勢が見えるな?ここに彼らを追い詰めるために、数えられないほどの血を流したのだ。

今は後を振り返る時ではない。苦しくとも、耐えて前へ進まねばならんのだ。」

「私も同意する!」

隅でガントレットの状態を点検していたボルフガント・ベオナールが立ち上がりながら、響き渡る声で告げた。

ただ座っていた身を起こしただけなのに、巨大な山が動いたような光景だった。

常に冷静で静かな性格だったボルフガントは、拳を握ったり開いたりしながら荒い息を押し殺していた。

「ミラン!あなたがラミエールを特別に想っていたことは知っているが、個人的な感情で動かないでいただきたい。

血が沸くのは私も同じ。今すぐにでも飛び出して妹分を殺した悪魔を見つけ出し、この手で引き裂いてやりたいが…

今はこの聖戦を終わらせることの方が優先だと考えて耐えているのだ。」

ボルフガントの一針にミランはさっと顔を赤らめた。隠したかった本音に気付かれた気がしたからだ。

ミラン・ローゼンバッハは「聖火のラミエール」と呼ばれたラミエール・レッドメインの最後の後姿を思い浮かべた。

巨大な斧を片手で自由自在に操り、もう片方の手で聖火を振るっていた、戦場の炎。

偽装者たちの死体で埋まった戦場で、彼女は別れの挨拶をする間もなく、孤立したエルトフェルの仲間を救うため駆けて行った。

「…あなたも同じ考えなのですか?」

ミランは希望を捨てきれず、藁をもつかみたい思いで向かい側に座るシャピロ・グラシアを見つめた。

シャピロは膝に寄りかかるように置いた盾に視線を向け、そっとミランの視線を避けた。

「勝利のためならば小さな犠牲に目をつぶらなければならないという意見には同意できませんが…正直、手遅れではないかという思いはあります。」

ミランががっくりと力なく項垂れた。

**

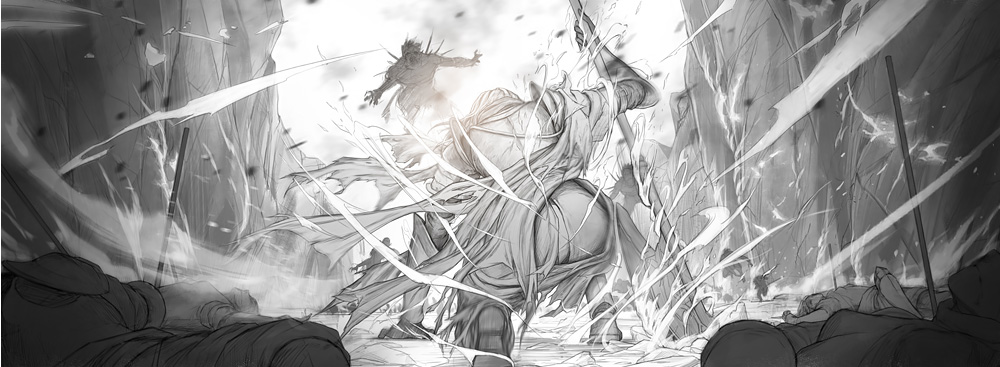

兜の隙間からはみ出した髪を荒々しく振り払い、ラミエールは自分に襲い掛かる偽装者を斧で斬り捨てた。

いつできたかも分からない傷のせいで、斧を振り回すたびに全身が悲鳴を上げた。ラミエールは倒れたまま蠢く偽装者の胸を踏みつけて聖火を発現させた。

聖火に晒されて苦しそうな悲鳴を上げる偽装者は、立った数時間前まで彼女が命がけで救おうとしていたプリーストだった。悲鳴を上げたいのは彼女の方だった。

「レミディオスよ…」

彼女の手に再び聖火が灯ると、偽装者たちも恐れを感じたのか、彼女に近寄ろうとせず周辺を囲んでいた。

おかげでしばし息をつく余裕ができると、ラミエールは自分が信じる神の名を呼びながら周囲を見回した。

数えきれないほどの偽装者たちを斬り、燃やしたが、谷の向こうが見えないほどの黒い影が今も取り囲んでいる。

援軍など期待もできない状況だったが、なぜか彼女の頭の中には、ある人の顔が浮かんでいた。

偽装者たちも元は人間だったのだから、彼らにも最低限の礼遇と慈悲が必要だと真面目な顔で主張した人。

誰よりも仲間を大事にし、皆を支えた人。

熾烈に生死が行き交う戦場とは似合わない性格だとからかいながらも、大事な瞬間には先頭に立つ姿をとても頼もしいと思っていた。

「ウォォォォ!」

しばしの小康状態を経て襲い掛かる偽装者たちを谷底へと突き落としてたラミエールの前に、巨大な偽装者が姿を現した。

特別な能力は無いが、特有の巨大な体で聖戦の間、プリーストたちを苦しめた偽装者だ。

峡谷全体を覆う巨大な偽装者の影を見ながら、ラミエールの口元にはむしろ笑みが浮かんでいた。

「神よ、私に力を与えてください。」

低い声で祈祷文を唱えるラミエールの指先に、小さな聖火が灯った。

その聖火は次第に彼女の腕を辿り、彼女の首と肩、上半身を越えて彼女の周辺へと燃え広がり始めた。

「神こそ我が道しるべ…その鮮やかな炎の記憶を刻み込み、罪深き者たちに現世の地獄をもたらさん。」

いつの間にかラミエールの姿は燃え上がる聖火に包まれて、ほとんど見えなくなっていた。

彼女を取り囲んでいた偽装者たちは自らの体に点いた聖火を振り払おうと足掻いたが、むしろ峡谷全体に聖火を燃え広がる結果を生んだだけだった。

ついに巨大な偽装者の身体がドンッと音を立てて倒れると、峡谷の全ての川の水が蒸発して発生した水蒸気が空を覆い尽くした。

「ミラン。」

全身が燃え尽きていく苦痛の中でも、ラミエールは斧で身体を支えながら跪いて背筋を伸ばした。

目の前を遮る煙のように曇っていく意識の中で、彼女はミランの後姿を最後に思い浮かべた。

***

「フフ、面白い。いつもミカエラを母鳥のように追い回していた奴らが、なぜこうして無防備にちらばっているんだ?」

シャピロ・グラシアは緊張した表情で目の前の暗黒騎士を睨み付けた。

吹いてくる風に長い髪をなびかせていたアスタロスは、蠱惑的な微笑みを浮かべてシャピロを見つめる。

「そういえば、お前とはこの戦場で何度も相対したな。だが、その悪縁も今日で終わりだ。」

「神は我らが乗り越えられない試練を与えず…」

デモリン書の一説を唱えて神聖力を引き上げたシャピロは、少し離れた場所で破滅の騎士と激突している信夜にちらり目を向けた。

四神獣たちは自分の身を投げ打ってでもべリアスが信夜に致命傷を与えるのを防ぎ、そのおかげで信夜は予想外にべリアスと互角の戦いを繰り広げることができた。

力の差は誰の目にも明らかだったが、信夜はどうにかして目の前のべリアスを止める覚悟で、持っていた全ての護符を燃やしていた。

「…なるほど。ミカエラはまさかお前たちだけで我らを止められるとでも考えたのか?ハハハッ!」

べリアスと信夜の戦いを見守っていたアスタロスがシャピロに唐突な質問を投げかけた。

「フフフ、もしや…故郷に残して来た子供がいるのか?」

「…何だと?」

シャピロの顔に戸惑いが浮かぶと、アスタロスは面白がるように笑い声を上げた。

「お前との縁はここで終わるが…もしもお前に子孫がいるならば、これまでの情を汲んでこの手で偽装者にしてやろう。

もちろん、お前が生きてその光景を見ることは無いだろうから、今から悲しむ必要はないぞ。」

「…さあな。この聖戦がどう終わるか、間もなく分かるだろう。」

アスタロスの挑発にもシャピロは平常心を取り戻し、巨大な盾を体の前に持ち上げた。

その体から放たれた光彩はすぐに盾へと移り、盾と一体となって放たれるように前に飛び出したシャピロ・グラシアは、巨大な轟音を響かせながらアスタロスのクローとぶつかった。

****

「たかが…人間ごときが!」

ボルフガントは口の中から溢れる血を吐き出した。

ティアマットの槍が突き刺さった腹部から、生命力と意識が流れ出ていくようだった。

生命の危機に瀕した状況でも、ボルフガントは折り取ったティアマットの片角を握りしめて笑っていた。

「ゴホッ!本当はお前の首を折ってやりたがったが…それでもこの程度なら仲間の復讐にはなっただろう…。」

「…残り少ない命まで縮めたいようだな。」

常に纏っていたマントの裾がもう見えないほどに満身創痍だったが、先に身を起こして槍を握りなおしたのはティアマットだった。

片角と一緒に槍を握っていた腕も折れたのか、もう片方の手で槍を握り直し、怒りに満ちた表情で迫って来るティアマットの姿を見ながらボルフガントはゆっくりと目を閉じた。

ミカエラから神撃拳を伝授された後、敵の前で一度も緩められることが無かった彼の拳からも、徐々に力が抜けていくのを感じた。

「ボルフガント!しっかりするんだ!」

「ミラン?なぜここに…」

ティアマットのアンクレットに聖なる気運が宿った槍が飛んできて刺さったのと、ボルフガントの腹部に暖かな気が流れ込んだのはほぼ同時だった。

驚いた表情で体を起こしたボルフガントの傍に、ミラン・ローゼンバッハと不死団のプリーストたちが駆け寄り、彼を護るようにティアマットも前に立ちふさがった。

「…この上ないタイミングだな。獣の心臓を持ちし者よ。今日は運が良かったようだが、次に会った時には我が槍がお前の心臓を貫くだろう。」

短くなったマントの裾を翻して身を包んだティアマットは、現れた時と同じく幽霊のように瞬く間に姿を消した。

押し寄せる神聖力によって生死の峠を乗り越えながらも、ボルフガントの目は信じられないと言うようにミランに向けられていた。

「どういうことだ?あなたは今頃ミカエラ様を補佐してオズマのもとへ向かっているはず!」

「ミカエラ様は…」

額の汗を拭いながら治療の手を止めたミランは、混沌の王座がある方向を見つめながら言葉を続けた。

「混沌の王座の前で全てのプリーストを退かせ、お一人であの中へ向かわれました。」

*****

「どういうことですか?」

ミラン・ローゼンバッハは血を吐くように叫んだ。

「不死団」と呼ばれながら彼と共にここまでミカエラについて来たプリーストたちの数は、目に見えて減っていた。

誰も口にはしなかったが、彼らも皆ミラン・ローゼンバッハと同じことを考えていた。ここまで来てオズマを倒す方法はないというのか?

「…今話した通りです。私の力ではオズマを倒すことはできません。」

それに、彼を倒してはならないのです。

ミカエラは思わず口にしそうになった言葉を何とか飲み込んだ。

オズマを絶対悪とみなしてここまで駆け抜けてきた者たちにとっては、それこそ毒になる話だった。

長かった聖戦の執着地を目の前にして、ミカエラはいつもと違ってかなり疲れていた。

「ただ、彼を封印することはできます。そうすれば、この聖戦も終わるでしょう。」

ミラン。あなたは不死団と共に戻って暗黒三騎士と戦う者たちを助けてください。

聖戦が終わった後にも、この大陸にはあなたとプリーストたちの力が必要なのです。」

ミカエラはそう言って混沌の王座周辺に半透明な結界を作り出した。

「オズマの気運が感じられなくなったら…戦場を整理し、人々を連れて黒き大地から脱出してください。ここは間もなく偽装者たちと共に封印されます。」

ミランはすぐにミカエラの意図に気付いて結界を叩いたが、一度作られた結界は固く閉ざされてビクともしなかった。

「ミカエラ様!」

「…心配しないでください。無事封印を終えたら、すぐに戻ります。本当に忙しくなるのはこれからですからね。」

次第に遠ざかる声と共に、ミカエラの後姿が半透明な結界の中に消えていった。

******

聖戦の終わりは突然訪れた。

オズマが封印されると、指揮する者を失った偽装者たちの軍勢は瞬く間に瓦解し、アスタロスを除いた二人の暗黒騎士もオズマと共に黒き大地に封印された。

ミカエラは約束通り、オズマと黒き大地を封印した後、何事も無かったかのように戻ってきた。

自分を聖者と崇めて歓呼する人々の中でミカエラはどこか暗い表情だったが、ミラン・ローゼンバッハはあえてその事実を指摘しなかった。

不安だった感情を口にした瞬間に、その不安が実体化してしまうような予感がしていたのだ。

聖戦は終わったが、ミカエラの言葉通り、彼の日課はさらに忙しくなっていった。

帝国は黒い聖戦の後始末のため、依然として神聖力を持つプリーストたちを必要とし、出没し続ける偽装者たちに備えるために教団が作られた。

今も戦場にいるような日々の中で、ミランは偽装者たちとの戦闘よりも色濃い疲労を感じていた。

「ミラン様!」

「おや?何かご用ですか?」

教団を代表する建築物の工事現場の指揮で忙しかったある日、自分を探す慌てたような声に、ミランは心の片隅の不安が具体的な形を持って現れたことを悟った。

「聖者が…姿を消されました。」

残酷だった聖戦の終焉、混沌と共に封印された黒き大地の片隅に、ある男が立っていた。

黒く染まった大地は今にも男を飲み込みそうなほど禍々しい気運を放っていたが、男から感じる明るい気運はその黒い気運の接近を許さなかった。

心を惑わそうとする混沌の気運を払いながら静かに瞑想していた男は、ふと何かを感じたかのように顔を上げた。

あらわになった青い瞳が、黒き大地の中心で威風堂々と浮いている王座に向けられる。

王座に座って傲慢に顎を撫でていた混沌は、男が自分を見つけていることに気付いた。

まるで、にらみ合いでもしているかのように、混沌も男の目を見つめる。やはり、気に食わなかった。

人間どもが崇め奉る「聖者」

過去の敗北を思い浮かべた混沌が拳を握りしめる。まるで、彼の気分に気付いたかのように、周囲の空気が震えた。あちこちに転がっていた石がガタガタと音を立て、いくつかはその重圧に耐えられず、粉々に散った。

燃え上がるような憤怒を押し殺し、すぐに余裕を取り戻した混沌は余裕の笑みを浮かべる。

今は違う。聖戦で消耗した力を回復した今ならば、私の前に立ちふさがるあの封印も…。

混沌と男はにらみ合うばかりで、言葉は発さなかった。

長い間戦ってきたせいで、すでに互いの考えは知り尽くしていたし、会話など無意味であることも分かっていた。

長い静寂の後、漸く男が口を開く。

男は明らかに混沌に届かない距離にいたが、まるですぐ目の前で話しているようだった。

「この封印を破って出ることはできませんよ、オズマ。」

互いが放つ言葉を全て見通した末に出した答えだった。

オズマは大声で笑い、再び空気が震える。

「クハハッ!ミカエラ、本当にそう思うか?これまでは黒い聖戦で消耗した力を取り戻すまでの余興に過ぎぬ。」

その通りだった。オズマが封印を破って出ようとした全ての試みが単なる遊びだったと感じられるほど、力を回復した今のオズマからは満ち溢れる力を感じていた。

オズマは自分の言葉を証明するかのように、手を振り上げる。

彼の手からは、見るだけでも堕落してしまいそうな漆黒の気運が泉のように湧き出していた。

「ここは黒き大地だ。我が権能に満ちた場所。だが、貴様はどうだ?」

言葉を終えたオズマは手を裏返して自分の気運を地面の下へ流れ込ませた。

地面の中に染み込む気運が合図だったかのように、その中に眠っていた偽装者たちが一斉に顔を上げた。

「これは…!」

失策だった。地を覆うほどの偽装者の群れを、彼が感知できないはずがなかった。

ただ、すでに大地に濃く溶け込んだ血の呪いが、それよりも禍々しく放たれるオズマの気運が、ミカエラの感覚を鈍らせたのだ。

まるで黒い聖戦を再現するかのように、偽装者たちの物凄い威勢がミカエラにぶつけられた。

楽しい遊びの始まりに、オズマは嘲笑を禁じ得なかった。

「その不安定な封印を維持しながら、どれだけ耐えられるかな?」

地面を蹴って飛び上がった数名の偽装者が同時に狂犬のごとく襲い掛かり、その中には熾烈な聖戦で見知った顔もあった。

あえて彼らを先鋒に立てることでミカエラを精神的に追い詰めようとする、オズマの見え透いた狙いだろう。

狂気に侵されて血を欲する彼らの目に僅かに残された理性が、早くこの呪いを終わらせてくれと懇願していた。

ミカエラは歯を食いしばる。彼の背から、まるで翼のような神聖力が放たれた。

誰かが天使を見たならば、間違いなく彼のことだと言えるほど、燦爛と輝く光だった。

神聖力の開放と同時に彼に食らいつこうとしていた偽装者たちが、埃のように散り去った。

光は止まることなくミカエラの周辺に広がっていく。

まるで禁じられた聖域に足を踏み入れようとした悪魔のように、襲い掛かろうとした偽装者たちは足を止めてその光輝に苦しそうに身もだえた。

ミカエラは無言でオズマを睨み付ける。オズマは不気味な微笑みで応えた。

巨大な偽装者が光輝にその身が燃やされるのも顧みず、ミカエラの後ろに迫った。

依然としてオズマを睨んでいたミカエラは、身をよじって背後に迫る巨大な手の軌跡から逃れた。

両拳を自分の顔の前にしたミカエラの手から、その碧眼よりも青い気運が放たれた。

神撃拳。ミカエラが編み出し、ボルフガント・ベオナールをはじめとする多くのプリーストに教えた対偽装者武術。

流れるように振り返りながら突き出した拳は閃光を放ちながら一瞬で偽装者を消滅させた。

ミカエラは周辺を見回す。

散らばった光輝が徐々に消えていくと、偽装者たちは待っていたかのように目の前に置かれた唯一の標的に向かって突進した。

彼らの動きには一寸の理性すら残されていないなのか、何もない場所で転ぶものもおり、すぐ後に続く者たちは転んだ者を踏みつけて進む阿鼻叫喚の光景を作り出した。

状況を見通したミカエラが背後の十字架を握りしめ、高く跳び上がる。

「汝らを光へと導かん…」

彼に襲い掛かろうとする数千、数万の偽装者たちは、互いを踏みにじりながら昇り、ミカエラを捕らえようと足掻いていた。

手に持った十字架が光に包まれる。いつの間にかミカエラの手には巨大なハンマーが握られていた。

「悔い改めよ。」

流星の光が地面にぶつかる。地軸を揺るがす巨大な閃光が、黒き大地に炸裂した。

**

どれだけ時間が経っただろうか。偽装者でできた山の頂上に一人立たったミカエラは、攻撃の勢いが緩まったのを感じた。ミカエラは息を整える。

命をかけて戦う剣闘士の姿を楽しむ王のように、オズマは次々と偽装者を倒していくミカエラを興味深そうに見つめていた。

顔には出さなかったが、ミカエラは間違いなく疲れていた。手から放たれる青い気運の勢いが、最初よりは薄くなっているのがその証だ。

数多くの偽装者と戦ったせいもあるが、オズマが現世に出られないように自分の余力を封印に注いでいることも大きいだろう。

混沌の力に満ちた場所で、誰かの力を借りることもできずに彼を止めなければならない、孤高の聖者。彼の危機は予見されていたことだった。

そして、着実にミカエラの体力を削るためにこの状況を作り出したオズマは、その危機を見逃さなかった。

「手に余るようだな。」

ミカエラは何も言わなかった。オズマもまた、答えを期待して放った言葉ではなった。

オズマが身を起こす。

「今すぐにでも貴様を引き裂いてやりたいところだが、残念ながらお前を殺すことはできん。

だが、疲れ果てた貴様の封印を破るくらいなら簡単だ。」

オズマの掌で、黒紫の気運が凝縮し始めた。

ミカエラの敗色が濃くなったことを見せつけるように、凝縮した気運はどんどん大きく、強くなっていった。

オズマを阻止するために封印を捨てることも、オズマが封印を破るのを許すこともできない。もう他に手は無かった。

ミカエラは心を決めた。オズマの領域で消耗戦を始めた時から負けるしかない戦いだったことを、ミカエラも分かっていた。

できることは、少しでも長くオズマをこの呪われた地に縛り付けておくことだけ。

雑念を払ったミカエラの手が再び光を放つ。だが、決意の目には最後の足掻きとしか映らなかった。

"まるで人間のような傲慢さだな。最初から我が気運に満ちたこの地で窮余の策として作り出した封印を…守り抜けるとでも思ったのか?"

圧縮された黒紫の気運は、空間すら歪ませていた。

「…う…止め…。」

幻聴だろうか、どこからか忘れていた声がオズマの耳元で響いた。

そんなはずはない。彼は冥界にいなければならないのだ。

オズマは思わず笑いだした。

「クククッ…こんな楽しい日に、懐かしい声が聞こえるとは…何と良き日なのだ!」

身を裂くような気運に耐えられなかった偽装者たちが、傷ついた身を引きずって逃げ出し始めた。

永遠のような刹那の静寂の後、オズマが放った気運は封印の方へと向かっていく。

ミカエラは片膝を曲げたまま十字架を地面に突き刺し、自分の力を封印に注ぎ込んだ。

封印を守ろうとするミカエラの力と、封印を破ろうとするオズマの力が衝突し、ミカエラは自分をずっしりと押さえつけるような気運を感じた。今すぐにでも潰されそうな圧迫に必死で耐える。

だが、彼の努力もむなしく、ジジッという音と共に封印にヒビが入り始めた。

オズマは再び始まる復讐劇への期待に心を躍らせていた。もう終わらせる時間だ。

「待っているがいい、人間どもよ。未曾有の混沌を授けてやろう。」

より確実な勝利に向けて、手に集まる気運に集中するために体を動かそうとした。

だが、できなかった。体が思うように動かないことに気付いたオズマは、自分の身体を見下ろしてみる。

何かが、身体を拘束していた。

今にも封印を破る勢いだったオズマの気運が、しぼんでいった。

圧迫が消えたのを不思議に思ったミカエラの視線がオズマに向けられる。

どこから現れたのか、鎖がオズマの全身を包み込んでいた。身動きすらできなくなったオズマはかなり戸惑っているようだった。

「うぅっ…これは…!」

戸惑っているのはミカエラも同じだった。鎖は別の空間につながっている。その空間からはこの世界とは違う何かを感じた。

死者たちの世界、冥界だった。

「冥界が開かれるなんて…一体誰が…」

身体を拘束する鎖に戸惑っていたオズマは、鎖から感じる懐かしい気運に気付いた。そうだ、これは間違いなく…

オズマが弾けるように笑いだした。

「懐かしい友の声がやたらと聞こえるから、自分が狂ったのかと思ったが。」

鎖の影響か、さっきよりもはっきりとした声がオズマの耳元で響いた。

「もう止めるんだ、オズマ。」

「封印を破るために力を消耗させようとしているのか?お前らしくない卑怯なやり方だな。」

オズマは興味深いと言うように身体を動かしてみた。ガチャガチャと鎖が鳴るだけで、体を自由に動かすことはできない。

「冥界からこれほどの力を送り込めば、冥界の門番がカザン、お前を許さないだろうな。」

「君の行動は全て彼女の意志通りだということが分からないのか。」

双方の言葉には、親友に向けた心からの憂慮が込められていた。だが、その憂慮がお互いに届いているとは思えなかった。

「それがどうしたというのだ?人間どもを破滅させられるならば、いくらでも操り人形になってやろう。」

「そうはさせない。」

オズマはそっと手を上げてみた。封印を試すための行動だった。一分の隙も与えまいと、鎖がオズマの体をさらにきつく締め付ける。

「共に人間を滅ぼそうという我が提案を拒絶した時から、このような瞬間が来ることは分かっていた。だが、それが今だということは残念でならないがな。」

「君を理解できないわけではない。私も人間は憎いからな。だが、それに何の意味がある?どうか、その憎悪の連鎖から抜け出してくれ。」

「その憎悪の連鎖を立つ方法は、人間を滅ぼす以外にないのだ。」

「これ以上…話を続ける必要はないようだな。」

カザンの言葉には悲しみがにじんでいた。

「君は永遠に封印されるだろう。」

「クククッ…そうだな、今の私にはお前の封印を解く術がないことは認めよう。」

オズマは王座に座り、大人しく消滅の鎖に身を任せた。

「だが、断言しよう。いつか、お前が許した人間たちの手によって、この束縛が解かれる日が来ると。」

それ以上会話は続かなかったが、オズマは親友との短い会話を惜しんでいるようだった。

王座に座ったまま鎖で拘束されたオズマはしばし忘れていたミカエラを睨みながら、宣言するように叫んだ。

「人間は自らを混沌に追い込み、再び私と対峙する時が来る。その時こそが人間の滅亡を告げる日になるだろう。

その日までは…これまで待ってきた歳月に比べれば刹那の瞬間だろう。」

それが最後だった。つい先ほどまで衝突していた強い気運が嘘のように、黒き大地は静けさに沈んでいた。

封印が信じられないのか、ミカエラはしばらくオズマを見守った後、ようやく黒き大地の片隅へと戻っていった。

ミカエラは彼の言葉を反芻する。

オズマの言う通りかもしれない。突然現れた冥界の存在によってオズマは封印されたが、いつまでもつかは分からなかった。

だからこそ、ミカエラがすべきことは一つしかない。

いつの日か、オズマが再び暴れ出す日に備えて封印を強固にしなければ。

ミカエラが去るのを見届けたオズマは、力を振り絞って指先を動かした。その指先から、極めて小さな気運が放たれる。

「これが…分裂の火種となるだろう。」

足を組んだまま目を閉じたミカエラは、静かに唱えた。

「…彼らを守りたまえ…。」

オズマが放った小さな気運が封印の隙間から抜け出したことに気付く者はいなかった。

ミカエラから溢れ出すほのかな光が、徐々に亀裂を閉じていくのみ。

***

小さな気運は長い時を飛び続け、ある女性の耳元に届いた。そして、女性の耳をくすぐった後、溶けるように消えていった。

黒いフードを被った女性は、突然頭の中に響いた声にびくっと身を震わせる。

懐かしいその声に感服しながらも、彼の全ての言葉を胸に刻み込むように憶えた。

「ミカエラの真実…プリーストたちの分裂…。なるほど。混沌よ…仰せのままにいたします。」

女性はぐっと顔を上げた。

「彼らの分裂により奈落に落とされる者たちを拾い集める場所が必要ね。名前は…」

女性の目が、きらりと光った。

「奈落に落ちて黒く染まった者たちの教団…黒い教団。」

思い切り声を上げて笑った女性は、声と共に最初からいなかったかのように姿を消した。