GMブログ

詳しいアップデート内容や注目のトピックスを集めています。

-

GMブログ

新Season11.重泉:THE NEW WAVEの内容公開②

2025.03.07 14:31

こんにちは!

GMフィンツァです。

新Season「重泉」のアップデートが約3週間後に迫ってきました。ワクワクが止まりませんね!

今週も、新Seasonの内容を少しご紹介したいと思います。

第二弾は、新Season11の一部キャラクターの紹介(中編)です。

最後まで楽しんでいただければ嬉しいです!

I.アジュールメイン

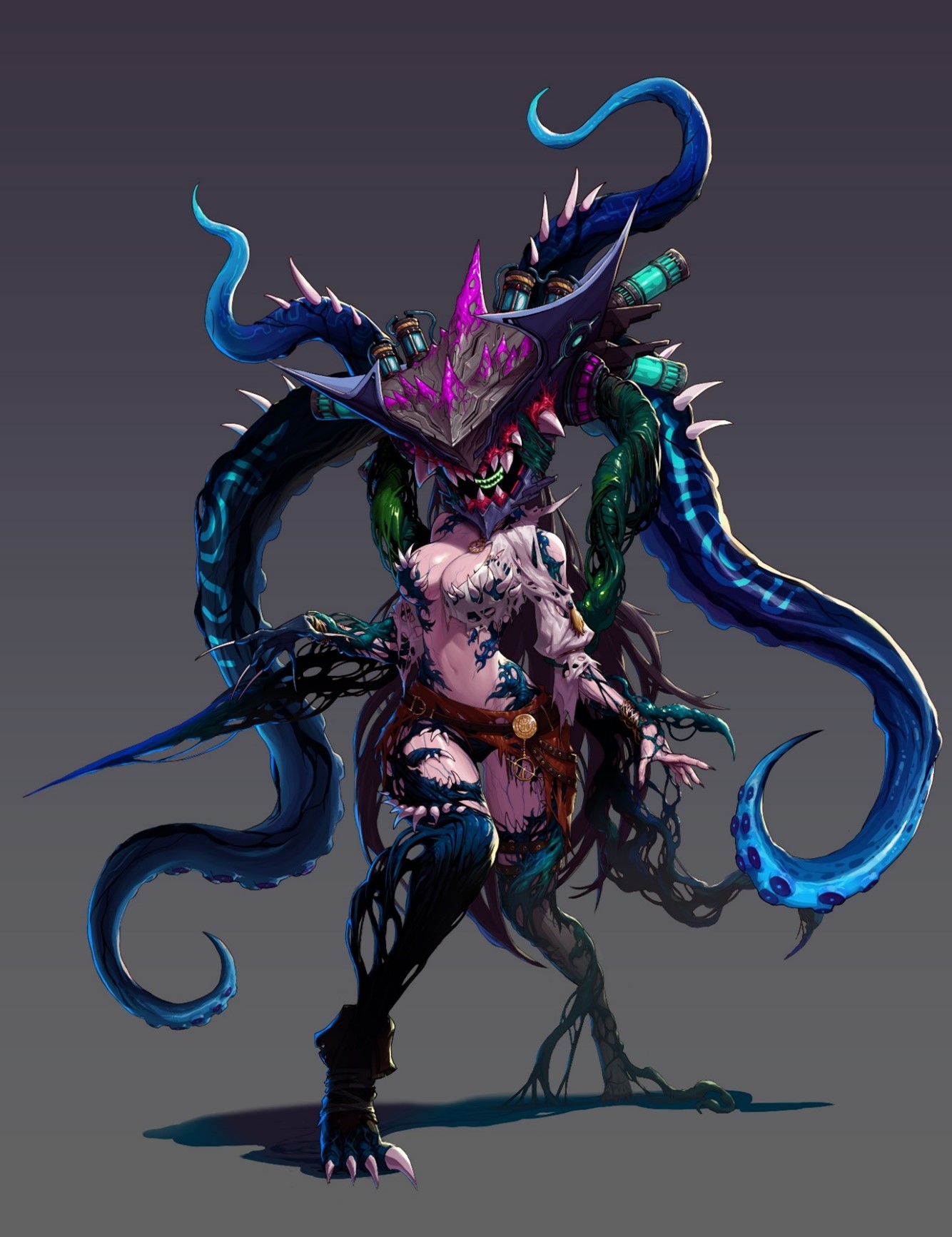

1.一角獣クラーケン

再び旅立つのだ

霧深きに身を横たえし汝に告ぐ。

もはや道は途絶え、

汝の息吹のみが我らを導く。

空を裂き、雲を追う偉大なる槍の主よ。

波に潜む静かなる其の怒り。

かの沈黙の前に誓いを立てよう。

波濤に秘めし心の臓。

嵐の中に眠りし者よ。

目を瞑くし

我らの渡るを許したまえ。

汝が辿る夢路にて

迷い子たちを見守りたまえ。

汝が眠る海の中

我らは静けき道を往く。

- 船乗りの唄 -

2.爆音クラシマー

「クラシマー…」

クラシマーはメリオナの呼びかけにも応じず、窓の外に広がる光景を見つめていた。

アジュールメインを襲う妖怪たちが雲霞のごとく押し寄せていた。

船長と隊長にアジュールメインを任されたあとは、息つく暇もなく守り続けた。

終わりのない戦い。繰り返される争奪戦のさなかにあって

直感というものは、皮肉にも最期の瞬間が迫っていることを気づかせる。

クラシマーは身体を起こし、メリオナに目をやった。

「操舵室はもう占領されたのか?フリーズは…」

メリオナは首を振り、不安げに唇を噛んだ。

「行け。鍵を見つけろ!そして、フリーズとともに任務を全うしろ。」

クラシマーは青海の心臓に唯一通じる鉄扉のハンドルを掴んだ。

長い年月を共に過ごした仲間どうし、互いの感情は言葉にしなくても伝わっていた。

メリオナは立ち止まり、クラシマーを見つめた。

「隊長の許可なく死んではだめだよ…クラシマー。」

クラシマーは軽く微笑み、ハンドルに力をかけた。

扉が耳をつんざく金属音を放ち、閉じゆく扉の隙間に見えていたメリオナの後ろ姿が遠ざかっていった。

妖怪たちの悲鳴や怒号が消え、青海の心臓に静けさが戻った。

クラシマーは先ほどから感知していた小さな振動の接近を感じた。

すると、刹那の静寂を嘲笑うかのように、無数の触手が床を突き破り空間を埋め尽くした。

「妖怪どもは、クラーケンにまで手を出したというわけか。」

そして巨大な触手がクラシマーに襲い掛かってきた。

クラシマーは全力を振り絞って拳を叩きこんだ。

空間を引き裂くような爆音のあと、

クラーケンの触手が破裂した。

「奪えるものか。」

立ちはだかるクラーケンの触手が、自分を締め付ける鉄格子のように感じられた。

クラシマーはアジュールメインのエンジン、青海の心臓の真上に移動し、戦闘態勢に入った。

青海の心臓の点滅する青い光が、自身を包み込んでいるように思えた。

「『自由』の風が戻るまで、ここを譲るわけにはいかない。」

3.錨を下ろすフリーズ

目の前が緑色に染まっていた。

視界に残る青き風景の微かな断片が、自身に残された時間を物語っているようだった。

意識が朦朧としていた。

忘れてはならないと、何度も思い返した。

「隊長は…まだなのか…」

「メリオナ…早く…鍵を…」

「アジュールメインをイネに向かわせてはならない、錨を下ろさなければ。」

血の巡りが何十倍も加速しているかのようだった。

仲間の声がひとつ、ふたつと消えていった。

扉のハンドルを掴む手を離さぬまま倒れている仲間の姿を視界に捉えた。

もうすぐ父親になるのだと、喜んでいたあいつだ。

「隊長…まだか…」

「メリオナ…」

「アジュールメインが…。錨を下ろさなければ。」

飛び込んできた妖怪の頭をかち割った。

やがて、足の力が抜けて座り込んでしまった。

妖怪を倒してできた血溜まりに映った自分の顔を見る。

こんなに間抜けな顔をしていたのか。

待ち人は来ない。

あともう少しだけ、待ってみようか。

「隊長…」

「メリオナ…」

「錨を下ろすんだ。」

視界が緑色に染まった。

床に仰向けになった。

空は緑。昼と夜の区別さえつかない世界だった。

騒音が消え、自身の呼吸音だけが聞こえる。

俺は今、何をしている?

なぜ戦っている?

何を守るために?

そう…俺は…

「錨を…下ろさなければ…」

……。

「錨を…。下ろさなければ…」

4.踠くメリオナ

「鍵はこの辺りにあるはずなのに…!」

仲間と共に妖怪と戦ったメリオナは次の計画を進めるため、鍵を探していた。

しかし不運にも、鍵の在り処が襲撃に遭い崩壊していたのだった。

「よりによってあの場所が狙われるなんて…クッ…」

とめどなく広がる妖気の影響で意識は遠のき、呼吸も乱れた。

意識を保つべく、血のにじむほど唇を噛みしめ周囲を見回した。

「あっ!」

瓦礫の傍らに落ちていた鍵を見つけた。

鍵をベルトに引っかけ、フリーズがいる操舵室に

駆けつけようとしたその時、

「うぅっ…」

激しい頭痛に襲われ、その場に座り込んでしまった。

仲間を守るために現状維持し続けていたミストギアが浸食されてしまったからだ。

「身体が…動かない…」

「なんとしても…鍵を渡さなければ…」

どんなに足掻こうが、どれほど踠こうが身体がいうことをきかない。

力が抜けていくだけであった。

「ミストギアの連動を…解除…しな…きゃ…」

脳内に凄まじい量の妖気が入り込んでくるのが分かる。

もう考えることすらできなくなっていた。

「早く…鍵を…」

「フリーズに…」

目の前が緑色に染まり、視界がぼやけはじめた。

「…鍵をフリーズに…」

そしてメリオナの意識は闇に埋もれてしまった。

5.妖殺者レイロン

特別な1日がはじまろうとしていた。

長年、建造を手がけた船の進空式が行われていた。

男は緊張した口調で船の名を発表した。

「この船の名は…【アルカディア】だ。私の理想が詰め込まれている。」

いつか兄のような造船工になりたいと言っていた弟が目を輝かせていた。

夢を実現させ、憧憬の念を抱いてくれる愛しい家族がいる。この瞬間が永遠であってほしいと思った。

しかし、幸せな結末の次にやってくる悲劇はつきものである。

幸福の絶頂にいた男に不運が降り注いだのだ。

アルカディアは出航してまもなく、妖怪の襲撃を受けた。

万一を考え戦闘設備は整えていたが、太刀打ちできるほどの備えはなかった。

「妖怪だ!戦闘準備!」

妖怪たちは、男がこの船を飛ばすために人生をかけ費やした努力の結晶を無残に踏みにじった。

武器を手にしたことがない船員たちの抵抗では、妖怪の攻撃を阻止できなかった。

男は全てを守るため、死にもの狂いで戦った。

夢を鍛えたハンマーを血に染め、希望を編んだロープで敵の息の根を止めた。

苛烈を極める戦闘のさなか、妖怪の爪が弟の胸に突き立つ瞬間が目に飛び込んできた。

前途洋々たる輝きをたたえていた瞳から、やがて光が消えていった。

だめだ、死ぬな!

男の叫びは波に飲み込まれ、理想を形にした船は血と絶望に染まった。

男は全てを失ってしまった。

弟は息絶え、生存者の気配も感じられなかった。

そうして男は独り、妖怪に囲まれた。

男は傷だらけの震える手で弓を掴んだ。

力の入らぬ手指は破れた布で覆い固め、

しっかりと握りしめた。

妖怪たちの頭部を打ち、叩き砕いた。

数多の妖怪が奇声を発して倒れていった。

妖怪の血にまみれた男は、その生ぬるさに不快感をつのらせた。

八つ裂きにしても足りぬ連中にすら、あたたかい血が流れていたとは。

夜明けまで続いた戦いの果て、船上には何もかもを失った男の嗚咽だけが残された。

「……。」

レイロンは立ち上がり、歩きはじめた。

灰色の空の下、冷え込んだデッキが靴底からレイロンの体温を奪う。

歩を進めるごとに、この日のために積み重ねた過去が頭をよぎっていった。

嘱望された造船工としての人生。

幸せだった家族との記憶。

失うことを怖れて自ら遠ざけてしまった恋人。

振り返った自分に差し出された手の温もり。

出航の時。

「空虚の墜落」

あの日、多くの者が大事なものを失った。

ハンマーと釘を握っていた手に、巨大なクロスボウと鋭利な刃を装備した。

理想を描いた船は、妖怪の心臓を突き破る獣と化した。

生き残った仲間はいなかった。

クルーエルビーストに乗る者たちは、誰一人として明日を望まない。

特別で、残酷な日の始まりだった。

6.回路技術者ネリモ

少女の故郷では、豊富な魔力を駆使した独自の魔法が発達していた。

あらゆることを魔法で解決するため、彼女もまた機械というものにあまり興味を持たなかった。

ある日、少女は重泉の商人が持ってきたという発明品を目にした。

ボタンを押すと点火する暖房器具である。

魔法が使える者には不要な代物だった。

しかし少女はそれを見た瞬間、新たな世界が開けたような気がした。

どうして魔法なしで火がつくのかな、その原理は?

どうすれば機械を霧の力で作動させることができるのかな?

霧の力を発動させる構造は魔法と同じなのかな?

違うとしたら、霧の力を発動させるための新たな構造が組み込まれているのかな?

少女は暖房器具を分解し、原理の把握を試みた。

そして、元に戻そうと組み立て直した。

何度も失敗したが、楽しかった。

魔法を学んだときのように、みるみるスキルが磨かれていくことに達成感を覚えた。

ようやく現状復旧に成功した。

「やったぁ!」

少女は歓声をあげ、その日を境にものづくりに没頭するようになった。

その後、少女は発明品をつくるため、

発明家たちの聖地、約束の都市イネへ向かった。

こうして少女ネリモの夢に向けた旅が幕を開けた。

7.鉄面のアンミック

あの日の夢を見ない夜があっただろうか?

「まだ…完全には変わっていない!まだ間に合う!間に合うはずだ!」

「アンミック!避けろ!」

夢の中の自分は、また人鬼に変わろうとしていた仲間を助けるために走っていた。

結局、人鬼化した仲間に全身食いちぎられてしまう。

「…ハァッ!」

息を切らしながら目を覚ます。今日も汗びっしょりだ。

激しい頭痛に襲われる。

アンミックは唇を引き結び、その痛みに耐える。

「まったく…いつになったらこの夢から解放されるんだ?」

大きく息を吐いたアンミックは、辛うじてまだ生身の体に残る傷跡を見つめ起き上がった。

いつものようにマスクを着け、壁にかけられた大剣を肩に乗せた。

そして、自分を励ますために笑い飛ばした。

「そんなことで落ち込んでたまるかって!クハハハハッ!」

くよくよするよりもポジティブに、愉快な思考にシフトするのが彼のモットーである。

そしてアンミックは、今はいない仲間と撮った写真を見つめ、

二度と同じことが繰り返されぬよう、戦場へと足を踏み出した。

II.月の沈んだ湖

1.赤牙ウラード

「グオン…」

捕獲網にかかった幼い神獣が小さな鳴き声を発していた。

しかし、神獣は声を張り上げようとはしなかった。

ここには誰もいないということを知っていたから。

星降る森や月の沈んだ湖と比べ、道しるべ川に生息できる神獣は限られていたのだ。

険しい地形と乱脈の地からやってくる妖怪の影響で、神獣が平穏に暮らせる環境ではなかったからだ。

それでも生きている神獣はいた。幼い神獣の群れもあった。

妖怪に全滅させられるまでは。

幼い神獣は運よく生きながらえたことを、素直に喜ぶことができなかった。

逃げ回ってできた傷と飢えもそうだが、なにより仲間がいないという現実が辛かった。

「ベズロ!神獣がかかってるぞ!子どもじゃないか?」

目を閉じようとしたとき、男の声が耳に飛び込んできた。

やがて金色の刃が、神獣の視界を遮っていた網を切り裂いた。

道しるべ川で見たことのある「人間」だった。

「古い罠は始末しろと言ったはずだぞ?幼い神獣が危うく命を落とすところだったじゃないか。」

人間がこちらに近づいてきた。あの人間の名前は「ベズロ」というようだ。

「ん?こいつ、前回妖怪にやられた奴らの子どもか?」

ベズロは幼い神獣の体を撫でた。

その優しい温もりに、神獣はあっという間に眠りに落ちてしまった。

神獣は夢の中で群れを見つけて駆け寄ったが、

目の前でみんな消えてしまい号泣した。

「そんな悲しそうに鳴かないでくれ。」

神獣はその声で目を覚ました。

目の前にいるベズロという人間と、山積みにされた木の実、

そして体の傷にあてがわれた薬草に目をやった。

警戒している神獣を見てベズロは手振りを使いながらこう言った。

「うちの隊長がお前にって、持ってきてくれたんだ。」

すると神獣は木の実を全てたいらげた。

優しさに触れ、いつのまにか警戒心は消えていた。

「人間もそうだが、神獣もひとりぼっちじゃ辛いだろう。」

ベズロは神獣の頭を優しく撫でた。

そして身振り手振りこう伝えた。

「俺と一緒に来ないか?」

神獣はベズロの動きを見て理解したようだ。

ある日、神獣はベズロと湖に向かった。しかし後ろが気になるのか、何度も振り返る。

そして湖の手前で立ち止まってしまった。

「お前の生まれた場所が気になるのだな。」

ベズロは神獣のところに戻ってきてこう言った。

「じゃあ、こうしないか?俺がお前に会いに行く。そしたらひとりぼっちじゃなくなるだろ?」

お前に・会いに・行く。

正確な意味は分からなかったが悪くはなかった。神獣はコクッと頷いた。

「なんて呼べばいい?ううむ…あっ、ウラードはどうだ?」

「道しるべ川を愛した友人の名前だ。お前にピッタリだと思ってな。」

「死んだ奴の名前は縁起が悪いか?」

意味は分からなかったけど嫌ではなかった。神獣はコクッと頷いた。

「気に入ってくれてありがとな。」

「じゃあな、ウラード。近いうちに会いに来る。怪我するんじゃないぞ。」

あの日から幼い神獣は孤独を感じることはなかった。

約束を守ってくれる友達ができたから。名前も付けてくれた。

そして、その友達から妖怪を狩る方法を学び、強くなった。

時が過ぎ、幼かった神獣は成長し、道しるべ川の守護神ウラードと呼ばれるようになった。

か弱き神獣が守護神と呼ばれるほど巨大で強い神獣になるまで

これだけは変わることがなかった。

それは、ベズロがウラードに会いにきてくれること。

2.急襲者ゼルミオ

川の水は浮遊島の狭間を稲妻のような音とともに落ちていった。

妖怪はその流れに沿って下へ、下へと進んだ。

そしてその果てにある同族の地へと向かっていた。

だが妖怪はそこへ至ること叶わず、泥の上に転げ込んだ。

「クソどもめ…汚らわしい血族め!ゴミクズめがっ!」

やがて悪意に満ちた声が水音を掻き消さんばかり轟いた。

それも束の間、妖怪は負傷の痛みに耐えきれず、血反吐を吐いた。

それでも叫びつづけ、心に溜まっていたものを吐き出した。

圧倒的な強さを持たぬ自身への怨嗟を、

逃げ足だけは優れていると嘲った同族たちへの悲嘆を、

妖怪である自分を恐れぬ人間たちへの憤激を。

その叫びが無音の咆哮に変わってしまってもなお、

妖怪はどうしても頭の中から消してしまいたかった。

しかし妖怪の中に居座る記憶は、ますます巨大な渦と化していたのだ。

「ベズロ様!奴が逃げました!追いましょう!」

「長くは持たないはずだ。仲間を優先しろ!」

片目が見えずとも、この肩を斬り裂いた狩人。

片腕を失ったとて、この腰を斬り払った狩人。

最後に金色の矢で、頸を貫通させた狩人。

遠のく意識の中、記憶の濁流は激しく渦巻いていた。

「月の狩人…月…狩人…」

妖怪は自身を汚辱にまみれさせた連中の名を何度も呟くのだった。

残る片目も潰れちまえ。

残る片腕も千切れちまえ。

死よりも勝る苦痛を味わえ。

妖怪は自身の魂を売ってでもその願いを叶えたかった。

特に、あの傲慢な目つきで自身を見下した、象牙を背負いし狩人を思い浮かべて。

ひたすらに呟き続けた。しかし本人は気づいていなかった。

この呟きが、憎き人間たちの祈りとなんら変わらないということを。

3.ランドキーパーカメリン

眩い夕日が巨大な機械都市イネを覆った。

歯車工房とメインスプリングにいる発明家たちが起こした白煙も

貿易港に次々と停泊しにくる大小の飛空艇も

妖怪との戦いを終えて帰還した妖撃隊員の疲弊した顔も

この黄昏に等しく染まっていた。

しかし広場に立つある女は、その栗毛色の髪から誰よりも明るい艶めきを放っていた。

手にしたリストに集中するあまり、日が暮れようとしていることにも気づかずにいた。

ツンツン。

女の傍にいたごつごつとした星座亀が飼い主の腕をつついた。

「バム、どうしたの?スケジュールの整理が終わったら遊んであげるから、ちょっと待ってて。」

歯車工房とメインスプリングが合同で開催するカンファレンスを行う場所を決め、

商工協議会とは、本年度の貿易港に停泊する飛空艇から徴収する通行料の調整を行わなくてはならない。

それに明日は丸1日妖撃隊に同行して、通報が入った妖怪出没地に出動しなくてはならなかった。

もちろん、この仕事は自身が月の狩人出身だからできるのだ、という自負があったが

最近、とみに通報が増えてしまったことから1日を費やすしかなかった。

このように仕事に明け暮れる日々が続いていた。

身ひとつでは足らず、猫の手も借りたいほど多忙を極めた。

女はリストに目をやったまま言葉を続けた。

「先にバニーホーンさんのところに行ったら、ロルムバーさんが黙っちゃいないわよね?ってことは歯車工房から…」

「バァ…ムウ…」

女は独り言を続ける。

その内容のほとんどが誰かを気遣う内容だった。

紛争に係るルールを決定し調律するだけではなく、イネに暮らす人々を大切に思っているからこその配慮である。

喜びを共にし、辛い思いを抱える人を慰めることも彼女の役目だった。

月の狩人出身のランドキーパーだからではなく、ひとりの人間としてあちこち気を配る彼女の毎日が忙しくなるのも頷ける。

ツンツン。

星座亀バムが再び腕をつついた。

「はいはい、あとこれだけ確認したら遊んであげるからね。」

ガブッ!

カメリンは怒ったバムに腕を噛まれてしまった。

噛み痕が少し残る程度の痛みではあるが

手に持っていた紙の束を床に落としてしまった。

紙が床に散らばった。

「大変!バム、今日に限ってどうしてこんなことするの!」

カメリンは床に落ちた紙を拾いながら、自分を見下ろしているバムの方を見た。

バムは満足げに笑みを浮かべ、自らの背後を振り仰いだ。

気付けばバムの頭上に美しい夕焼けが広がっていた。

その日はいつにも増して、鮮やかな赤に染まっているようだった。

「そっか。バム、これを私に見せたかったのね?」

「バァム!」

カメリンは立ち上がって空を見つめた。

真っ赤に染まった空に身体を吞み込まれるような感覚を覚えた。

仕事のことで一杯になっていた頭の中が夕焼けで埋め尽くされた。

「少しくらい休んでもいいよね?」

カメリンの言葉を聞いたバムはカメリンに背中を向けた。

カメリンは床の紙を拾い、バムの背に乗った。

バムが高く飛び上がると、重泉の風景が一望できた。

「この夕日が届く場所も、夕焼けが広がる瞬間も、みんな幸せだといいね。バム。」

バムは返事の代わりに嘴をこすり合わせて音を発した。

本当はカメリンが休んでくれることを願っていたのだが、やっぱり他の人たちの幸せを願っていたから。

バムはカメリンらしいと思いながら、もう少し高いところに連れて行った。

その日の飛行は日が沈みきるまで続いた。

4.模倣のチェシャ

「ヤタン、ヤタン、遊ぼうよ!」

ヤタンは、いじけながら声をかけてくるチェシャの頭を荒れた手で撫でた。

深刻な表情で話し合っている二者の間に立ったチェシャは疑問を覚えた。

「ヤタン、ヤタン、どうしてみんなはボクと遊んでくれるの?」

チェシャは長い毛をくねらせた。

どの生物にも例えがたいその姿は、誰の目から見ても歪であった。

月の沈んだ湖の神獣たちはそんなチェシャを避けているようだった。

ひとりぼっちだったチェシャを連れてきては、世話をしたのがヤタンと月の狩人たちであった。

ヤタンは真剣な話をしている最中にも、チェシャに優しい笑みを向ける。

「それはな、みんなお前のことを愛しているだからだ。」

「愛ってなに?」

「話しかけたくなったり、一緒に過ごしたいと思ったり、大事に思う気持ちだ。」

「うーん。なんだか難しいね。」

チェシャは長い毛をくねらせた。

「お前はみんなにイタズラする時、どんな気持ちになる?」

「もっといっぱいイタズラしたい!みんなとずっと遊びたい!」

「そうか。それはね、チェシャがみんなのことを愛しているからそう思うんだ。」

「ボクが月の狩人やヤタンを愛してる?」

「そうだよ。」

「ヤタンは月の狩人を愛してる?」

「もちろん。」

チェシャはようやく理解したようだ。

自分が愛に飢えていたということを。

そして、そんな自分を愛してくれる人がいるということを。

イタズラをした理由は、愛し愛される誰かが必要だったということを。

ついに何かを見つけたのだという喜びと、誰かに愛されているという嬉しさで、チェシャは全身をくねらせた。

さらに奇妙な姿に歪んでしまったが、ヤタンや月の狩人たちはチェシャを見て微笑んでいた。

「ボクもみんなを愛してる!」

チェシャは身体を大きく伸ばし、全員を抱きしめた。

あれ?おかしいな。

いつもなら離せと言って暴れたり、笑い転げたりする人がいるはずなのに。

誰も動かない。誰も笑わない。何ひとつ、反応がない。

抱きしめた者たちが、自身の腕の中で冷たくなっていた。

「なんで?みんな…どうしたの?ヤタン…どこ…?」

チェシャは悪夢の中にいるかのような感覚に陥り、狼狽した。

自身の話し方に異変が生じていることにも気づかず、チェシャはふらふらと歩き回っていた。

ヤタンと月の狩人を、

いつも遊んでくれた人々を、

自分を愛してくれたみんなを探した。

しかし、チェシャの目に入ったのは、何者かに命を奪われたみんなの変わり果てた姿だった。

「ボク…が…やった…?」

本能的に勘付いた。

刻まれた無数の傷痕と、締め付けられたと思しき痣。

自分が過ちを犯してしまったことを。

自身の手で愛する者たちを殺めてしまったことを。

「アァ…ア…アァァ…」

虚ろな目からこぼれた涙が頬をつたい、今は冷えきった肉叢に落ちた。

腹底に滾る何かは、愛とも怒りともつかない、外界から侵食してくる奇妙な気運だった。

その力はチェシャの脳内を滅茶苦茶にした。

イタズラしたい…一緒にいたい…愛したい…愛されたい。

遊びたい。

長い毛が動いた。

転がっていた死体は長い毛に巻かれチェシャの口の中へと納まった。

すると、チェシャの口から聞き馴染んだ狩人の声がした。

「キャハッ、ハツ…。はは、はハハ…ハハハハッ。」

笑いがこぼれ、涙が止まらなかった。

朦朧とする意識の中、自分にできることはこれしかなかったから。

「一緒に…遊ぼ…」

5.種をまくメルク

メルクが種を見つけたのは、まったくの偶然だった。

水の中を泳いでいた時に、尻尾に妙な感覚があり確認したところ

尻尾に歪んだ形をした種がいくつも貼り付いていたのだ。

「種は、いらない。」

彼が暮らす環境は花や草木が豊富だった。

つまり、ありふれたものに価値はない。

月の沈んだ湖に暮らす者も、誰ひとりとしてこの種を貴重なものだとは思わないだろう。

美しく、珍しいものを集めるメルクが求めているものでもなかった。

だからといって水の中に放り投げてしまって、また尻尾にくっついたら面倒だ。

メルクは尻尾に付着した種を

自分の宝物を隠している場所の横に放置した。

どれくらい経っただろうか。

珍しいものを手に入れたメルクがその場所に訪れた。

しかし、メルクの目を引いたのは宝物ではなく

ごつごつとした殻を破って出てきた、しなやかな芽だった。

どうやら暖かい日差しと、メルクが行き来した際に落とした水滴を吸収して育ったのだろう。

メルクは再び放置しようと思ったが、芽吹いた種を土の中に埋めた。

もしかしたら、人間たちが言う「なんとなく」という動機に近いのかもしれない。

その後もメルクはここへ来るたびに種の様子を見るようになった。

はじめはちらっと見る程度だったが、時間とともにそれが観察に変わっていった。

そして放置するのをやめ、世話をするようになった。

そこまで興味を持っていたわけではないが、

面倒をみるうちに愛情を持つようになった。

そして、芽はみるみるうちに大きくなり

ついに蕾がついた。

間もなく、蕾がほころび満開になった。

メルクはその様子を自分の目で確かめることができた。

小さな蕾が太陽の光を浴びて満開になる瞬間を。

枯れた地を埋め尽くすように咲き誇る色とりどりの花びら。

価値を見出せなかったものが、新たな価値をもった姿に変わる過程。

初めて目にした光景に、メルクはその場に立ち尽くしていた。

「…素晴らしい。」

咲いたばかりの花びらをそっと撫でた。

メルクはようやく気づいた。

些細な気まぐれから花開き、自身の感情が満たされたことを。

どんな宝物よりも目の前に咲いた花が特別であるということを。

この光景は最後まで忘れられないだろう。

「植物を育てるというのは、思っていた以上に尊いことなんだな。」

そよ風を感じた。

花びらがなびいた。

悦びを現わすかのように。

6.木樵グレイロー

なあ、知ってるか?

グレイローが通った場所には道がつくられるって話。

なぜって、グレイローは木をなぎ倒しながら進むからさ。

どんな大木だろうとね。

だから月の沈んだ湖の周辺には歩道があるんだ。

グレイローが湖の周りを行き来しているからね。

人間が移動しやすいようにと思ってのことなんだろう。

だから「木樵」っていう愛称が付いたんだろうな?

それだけじゃないぞ。

木と見れば手あたり次第に倒して回るわけではないんだ。

伐採する必要がある木を選別している。

どういうこと

?

例えば、

大きくなりすぎて他の植物の成長を妨げてしまう木や、枯れ木。

グレイローはそれをしっかり見極めているんだ。

放置すると湖全体の生態に影響を及ぼしかねないからな。

どうやって見分けているの?

グレイローは頭のいい神獣なんだ。

外形と匂い、そして叩いて音を確認する。

あらゆる情報を吟味して判断するんだ。

そのついでに俺たちが使える道を作ってくれている。

なんで突然グレイローの話をしたのかって?

…いや、お前にも分かってもらいたくて。

今も、その先も

グレイローを憎まずにいてほしい。

あいつがどんな姿になろうと、お前だけは。

以上、新Season11の一部キャラクターの紹介(中編)でした!

楽しんでいただけましたでしょうか?

来週も、皆さんにお届けできればと思いますので、お楽しみに!

GMフィンツァでした。